QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR

LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ HUMAINE,

EN PRENANT POUR GUIDE LE TÉMOIGNAGE DE MOÏSE.

PASSAGE DE L'HOMME A LA LIBERTÉ ET A L'HUMANITÉ.

C'est à l'aide de l'instinct, par lequel elle guide encore maintenant l'animal sans raison, qu'il fallait que la Providence introduisît l'homme dans la vie, et, comme sa raison n'était pas encore développée, elle dut se tenir près de lui comme une nourrice vigilante. Par la faim et la soif se révéla à lui le besoin de la nourriture; ce qu'il lui fallait pour le satisfaire, elle l'avait placé en abondance autour de lui, et elle le guidait dans son choix par l'odorat et le goût. Elle avait, par la douceur du climat, ménagé sa nudité, et assuré sa vie sans défense par la paix universelle qui l'entourait. Quant à la conservation de l'espèce, il y était pourvu par l'instinct sexuel. Comme plante et comme animal, l'homme était donc parfait. Sa raison aussi avait déjà de loin, commencé à s'épanouir. Comme en effet la nature pensait, veillait et agissait encore pour lui, ses facultés pouvaient d'autant plus aisément se diriger, sans empêchement, vers la tranquille contemplation ; sa raison, n'étant distraite encore par aucun soin, pouvait, sans obstacle, travailler à la construction de la langue, son instrument, et accorder le clavier délicat de la pensée. C'était encore avec bonheur qu'il promenait alors ses regards sur la création : son âme saisissait, avec une joie pure et désintéressée, tous les phénomènes, et les déposait, purs et sans mélange, dans une mémoire active. Le commencement de l'homme fut donc doux et riant, et cela devait être pour qu'il se fortifiât en vue de la lutte qui l'attendait.

Supposons donc que la Providence se fût arrêtée avec lui à ce premier degré : l'homme serait devenu le plus heureux et le plus intelligent des animaux ; mais il ne serait jamais sorti de la tutelle de l'instinct; jamais ses actes ne seraient devenus libres ni, par conséquent, moraux ; jamais il n'aurait franchi les bornes de l'animalité. Il aurait passé dans un voluptueux repos une éternelle enfance, et le cercle dans lequel il se serait mû eût été aussi restreint qu'il est possible : du désir à la jouissance, de la jouissance au repos, puis encore du repos au désir.

Mais l'homme était destiné à tout autre chose, et les facultés déposées en lui l'appelaient à une tout autre félicité. Ce dont la nature s'était chargée à sa place, pendant qu'il était au berceau, il fallait que désormais, une fois majeur, il le fit pour lui-même. Il devait devenir lui-même le créateur de sa félicité, et la part qu'il y aurait en devait déterminer le degré. L'état d'innocence qu'il perdait alors, il devait apprendre à le recouvrer par sa raison, et revenir, comme esprit libre et raisonnable, au point d'où il était parti comme plante et comme créature de pur instinct. D'un paradis d'ignorance et de servitude, il devait, ne fût-ce qu'après de longs milliers d'années, s'élever laborieusement à un paradis de connaissance et de liberté, je veux dire à, une condition où il obéirait à la loi morale, au dedans de son coeur, aussi invariablement qu'il s'était, dans le principe, soumis à l'instinct, comme la plante et les animaux y sont soumis encore. Quelle chose donc était inévitable? Que devait-il arriver pour qu'il approchât de ce but lointain? Dès que sa raison eut essayé ses premières forces, la nature le repoussa de ses bras maternels, ou, pour parler plus exactement, lui-même, obéissant à une impulsion qu'il ne connaissait pas encore et sans savoir ce qu'à ce moment il faisait de grand, lui-même s'arracha à la lisière qui le guidait, et, avec sa raison faible encore, accompagné seulement de loin par l'instinct, il se jeta dans le jeu orageux de la vie, il se hasarda dans la route dangereuse de la liberté morale. Si donc nous transformons cette voix de Dieu dans l'Éden, qui lui interdit l'arbre de la connaissance, en une voix de son instinct qui le retenait loin de cet arbre, cette désobéissance prétendue à cet ordre de Dieu n'est autre chose qu'un acte de défection envers l'instinct, par conséquent une première manifestation de son activité propre, un premier essai risqué par sa raison, un premier commencement de son existence morale. Cette défection de l'homme envers l'instinct, qui porta, il est vrai, le mal moral dans la création, mais seulement pour y rendre possible le bien moral, est incontestablement le plus heureux et le plus grand événement de l'histoire de l'homme : c'est de ce moment que date sa liberté, c'est alors que fut posée, pour un lointain avenir, la première pierre fondamentale de sa moralité.

Celui qui enseigne le peuple a raison de considérer cet événement comme une chute de l'homme, et d'en tirer, si faire se peut, d'utiles leçons morales; mais le philosophe n'a pas moins raison de féliciter la nature humaine en général de ce pas important vers la perfection. Le premier a raison de l'appeler une chute, car l'homme, de créature innocente, devint créature coupable; d'élève parfait de la nature, être moral imparfait; d'instrument utile, artiste malheureux. De son côté, le philosophe a raison de le nommer un pas gigantesque de l'humanité; car l'homme devint par là, d'esclave de l'instinct qu'il était, une créature librement active; d'automate, un être moral ; et ce pas, le premier, le plaça sur l'échelle qui, après bien des milliers d'années, doit le conduire à cette indépendance où il sera lui-même son maître. A partir de ce moment, le chemin par lequel il arrivait à la jouissance s'allongea. Au commencement, il n'avait qu'à étendre la main pour faire aussitôt succéder la satisfaction au désir : désormais il lui fallut réfléchir et placer le travail et la peine entre le désir et sa satisfaction. La paix fut rompue entre lui et les animaux. Le besoin les poussa contre ses plantations, contre lui-même, et, à l'aide de la raison, il dut se procurer la sécurité, et, artificiellement, une supériorité de force que la nature lui avait refusée : il dut inventer des armes et, au moyen de solides habitations, protéger son sommeil contre ces ennemis. Mais là déjà la nature le dédommagea par des plaisirs de l'esprit de ce qu'elle lui avait ôté de jouissances propres à la vie végétale. Le légume qu'il avait planté lui-même le surprit par une saveur que jusque-là il n'avait point appris à connaître; le sommeil, après la fatigue du travail et sous le toit construit de ses mains, l'assoupit plus agréablement que dans l'inerte repos de son paradis. Dans le combat contre le tigre qui l'attaquait, il se réjouit en découvrant la force de ses membres et son habileté, et, à chaque danger surmonté, il put se savoir gré à lui-même du don de sa vie.

Arrivé là, il était déjà trop noble pour le paradis et il se méconnaissait lui-même lorsque, dans la contrainte du besoin et sous le fardeau des soucis, il désirait d'y rentrer. Au dedans de lui un instinct impatient, l'instinct désormais éveillé de l'activité propre, l'eût bientôt poursuivi dans son oisive félicité et l'aurait dégoûté des joies qu'il ne se serait pas procurées lui-même. Il aurait changé le paradis en désert, pour faire ensuite de ce désert un paradis. Mais heureuse la race humaine si elle n'eût eu de pires ennemis à combattre que la paresse du sol, la fureur des bêtes sauvages et une nature orageuse ! Le besoin assaillit l'homme, les passions s'éveillèrent, et bientôt l'armèrent contre son semblable. Il lui fallut, pour son existence, lutter avec l'homme : lutte longue, pleine de crimes, non encore terminée aujourd'hui ; mais dans cette lutte seulement il pouvait développer sa raison et sa moralité.

VIE DOMESTIQUE.

Les premiers fils qu'enfanta la mère des hommes eurent un très-grand avantage sur leurs parents : ils furent élevés par des hommes. Tous les progrès que les parents avaient dû faire par eux-mêmes, et, par conséquent, beaucoup plus lentement, profitèrent à leurs enfants, et leur furent transmis dès l'âge le plus tendre, en jouant, et par la tendre sollicitude d'un père et d'une mère. C'est donc avec le premier fils né de la femme que commence à devenir actif le grand instrument par lequel tout le genre humain a obtenu sa culture et continuera de l'obtenir, à savoir la tradition ou la transmission des idées.

Ici le témoignage mosaïque nous abandonne et franchit un intervalle de quinze ans et plus, pour nous amener les deux frères déjà grandis. Mais cet intervalle est important pour l'histoire de l'homme, et, si le document écrit nous abandonne, il faut que la raison comble la lacune.

La naissance d'un fils, sa nourriture, les soins qu'il réclama, son éducation, ajoutèrent aux connaissances, aux expériences et aux devoirs de l'homme un accroissement important qu'il nous faut noter avec soin.

C'est sans nul doute des animaux que la première mère apprit son devoir maternel le plus indispensable, comme ce fut vraisemblablement le besoin même qui lui enseigna les secours nécessaires pour l'accouchement. La sollicitude pour ses enfants la rendit attentive à mille petites commodités qui lui avaient été inconnues jusque-là; le nombre des objets dont elle apprit à faire usage s'augmenta, et l'amour maternel devint ingénieux à inventer.

L'homme et la femme, jusqu'à ce moment, n'avaient encore connu qu'une seule relation sociale, qu'un seul genre d'amour, parce que chacun d'eux n'avait devant soi, dans la personne de l'autre, qu'un seul objet. Maintenant, à la vue d'un nouvel objet, ils apprirent à connaître un nouveau genre d'amour, une nouvelle relation morale : l'amour paternel et maternel. Ce nouveau sentiment d'amour était d'une espèce plus pure que le premier : il était entièrement désintéressé, tandis que le premier n'avait été fondé que sur le plaisir et sur le besoin mutuel de société.

Ils s'élevèrent donc, par cette nouvelle expérience, à un degré déjà plus haut de moralité ; ils s'ennoblirent.

La Sainte famille - Rembrandt

La Sainte famille - RembrandtMais cet amour de parents, dans lequel ils s'unirent tous deux pour leur enfant, introduisit aussi un changement considérable dans les rapports où ils avaient été entre eux jusque-là Les soins, la joie, le tendre intérêt dans lesquels ils se rencontraient pour le commun objet de leur amour nouèrent entre eux-mêmes de nouveaux et plus beaux liens. Chacun d'eux découvrit chez l'autre, à cette occasion, de nouveaux traits, moralement beaux, et chacune de ces découvertes rendit leur relation ‘plus noble et plus douce. L'homme aima dans la femme la mère, la mère de son fils chéri. La femme honora et aima dans l'homme le père, le nourricier de son enfant. L'attachement purement sensuel qu'ils avaient l'un pour l'autre s'éleva à l'es - time; de l'amour sexuel égoïste naquit le beau phénomène de l’amour conjugal.

Bientôt ces expériences morales s'enrichirent d'autres encore. Les enfants grandirent et, peu à peu, entre eux aussi se noua un tendre lien. L'enfant rechercha de préférence l'enfant, parce que toute créature ne s'aime que dans son semblable. Des attaches délicates, imperceptibles, formèrent l'amour fraternel : nouvelle expérience pour les premiers parents. Pour la première fois, en dehors d'eux, ils virent une image de sociabilité, de bienveillance; ils reconnurent leurs propres sentiments, réfléchis seulement dans de plus jeunes âmes, comme dans un miroir.

Jusque-là ils n'avaient l'un et l'autre, tant qu'ils avaient été seuls, vécu que dans le présent et dans le passé; mais maintenant l'avenir commença aussi à leur montrer des joies dans le lointain. A mesure qu'ils voyaient croître auprès d'eux leurs enfants, dans lesquels chaque jour développait quelque nouvelle faculté, de riantes perspectives d'avenir s'ouvraient à leurs yeux, pour le temps où ces enfants deviendraient des hommes et semblables à eux : dans leurs cœurs s'éveilla un nouveau sentiment, l'espérance. Mais quel domaine infini est ouvert à l'homme par l'espérance! Autrefois ils ne jouissaient de chaque plaisir qu’une fois et seulement dans le présent ; par l’attente, chaque joie future fut goûtée d'avance avec une jouissance mille fois répétée.

Et quand les enfants parvinrent réellement à l'âge adulte, quelle variété s'introduisit tout à coup dans cette première société humaine! Chaque idée que les parents leur avaient communiquée s'était façonnée diversement dans chaque âme, et les surprenait maintenant par sa nouveauté. Alors la circulation des pensées s'anima, le sentiment moral s'exerça et par l'exercice se développa; la langue s'enrichit, commença à peindre avec plus de précision, se risqua à rendre des sentiments plus délicats. Ils font de nouvelles expériences dans la nature tout autour d'eux, de nouvelles applications des expériences déjà connues. Désormais c'est déjà l'homme qui occupe entièrement leur attention. Désormais il n'est plus à craindre qu'ils redescendent à l'imitation de la bête.

DIFFÉRENCE DES GENRES DE VIE.

Le progrès de la civilisation se manifesta dès la première génération. Adam cultiva la terre ; nous voyons un de ses fils adopter déjà un nouveau moyen d'alimentation, l'élève des bestiaux. La race humaine se partage donc dès lors en deux conditions diverses, en agriculteurs et en pasteurs.

C'est à l'école de la nature que le premier homme se forma, et c'est d'elle qu'il apprit tous les arts utiles de la vie. Les lois d'après lesquelles les plantes se reproduisent ne pouvaient, pour peu qu'il observât attentivement, lui demeurer longtemps cachées. Il voyait la nature elle-même semer et arroser; soli instinct d'imitation s'éveilla, et bientôt le besoin l'excita à prêter son bras à la nature et à aider artificiellement sa fécondité volontaire.

Il ne faut pas croire pourtant que la première culture ait été tout d'abord celle des céréales, pour laquelle il faut déjà de très-grands préparatifs : il est conforme à la marche de la nature d'avancer toujours du simple au composé. Le riz fut vraisemblablement une des premières plantes que l'homme cultiva; la nature l'y invitait, car le riz croît sauvage dans l'Inde, et les historiens les plus antiques parlent de la culture du riz comme d'un des genres d'agriculture les plus anciens. L'homme remarqua que, par l'influence d'une opiniâtre sécheresse, les plantes languissent, et qu'après une pluie elles se raniment promptement. Il remarqua en outre que là où un fleuve débordé avait laissé son limon, la fertilité était plus grande. Il mit à profit ces deux découvertes, il donna à ses plantations des pluies artificielles, et porta du limon dans son champ quand il n'y avait dans le voisinage aucun cours d'eau qui pût l'en couvrir. Il apprit à fumer et à arroser.

Le pas qu'il eut à faire pour tirer parti des animaux, paraît avoir été plus difficile; mais ici, comme partout, il commença par ce qu'il y avait de plus naturel et de plus innocent, et peut-être se contenta-t-il, pendant de nombreux âges d'homme, du lait de la bête, avant d'attenter à sa vie. Ce fut sans nul doute le lait de la mère qui l'invita à essayer de se servir du lait des animaux. Mais il n'eut pas plus tôt appris à connaître ce nouvel aliment, qu'il se l'assura à tout jamais. Pour avoir cette nourriture toujours prête et en provision, il ne pouvait pas s'en remettre au hasard de lui amener, juste au moment où il aurait faim, l'animal nourricier. Il imagina donc de réunir toujours autour de lui un certain nombre de ces animaux : il se procura un troupeau. Mais il lui fallut le chercher parmi les animaux qui vivent en société, et les amener, de l'état de liberté sauvage, à l'état de servitude et de paisible repos, c'est-à-dire les apprivoiser. Mais, avant de s'essayer sur ceux qui étaient d'un naturel plus sauvage et qui avaient des armes et des forces supérieures aux siennes, il commença sa tentative par ceux auxquels il était lui-même supérieur en force et qui étaient d'une nature moins sauvage. Il garda donc des brebis plutôt que des porcs, des bœufs et des chevaux.

Dès qu'il eut enlevé à ses bestiaux leur liberté, il se vit dans la nécessité de les nourrir eux-mêmes et de pourvoir à leurs besoins. Ainsi il devint pasteur, et, tant que la société fut peu nombreuse, la nature put offrir en abondance de la nourriture à son petit troupeau. Il n'avait d'autre peine que de chercher le pâturage, et, quand il était épuisé, de le remplacer par un autre. La plus riche abondance le récompensait de cette facile occupation, et le produit de son travail n'était soumis à aucun changement de saison ou de température. Une jouissance uniforme était le partage de la condition pastorale; la liberté et une joyeuse oisiveté, son caractère.

Il en était tout autrement de l'agriculteur. Celui-ci était attaché servilement au sol qu'il avait ensemencé, et, en adoptant ce genre de vie, il avait renoncé à toute liberté quant à son séjour. Il fallait qu'il se réglât soigneusement sur la nature délicate de la plante qu'il élevait, qu'il en favorisât la croissance par l'art et le travail, tandis que le pâtre abandonnait son troupeau à lui-même. Le manque d'instruments lui rendait, dans le principe, tout travail plus difficile, et c'était à peine s'il y pouvait suffire avec ses deux mains. Que son genre de vie dut être pénible avant que la charrue le lui facilitât, avant qu'il eût contraint le taureau dompté à partager son travail !

La fenaison - Bruegel

La fenaison - BruegelDéchirer et ouvrir le sol, ensemencer, arroser, récolter même, combien tout cela n'exigeait-il pas de travaux ! Et que de travail encore après la récolte, jusqu'à ce que le fruit de sa diligence fût amené à l'état où il s'en pouvait nourrir! Que de fois ne dut-il pas défendre ses plantations contre les bêtes sauvages qui les attaquaient, les garder ou les entourer d'un rempart, souvent même combattre pour elles au péril de sa vie! Et, malgré cela, combien peu assuré était encore le produit de son travail, exposé aux injures de la saison et de la température! Le débordement d'une rivière, une grêle, suffisaient pour le lui ravir lorsqu'il touchait au but, et pour l'exposer aux plus rudes privations. Le sort du laboureur était donc dur, inégal et incertain, en comparaison de la vie commode et paisible du pasteur; et, dans un corps endurci par tant de travaux, son âme nécessairement devenait farouche.

S'il songeait à comparer son rude destin avec la vie heureuse du pasteur, il était inévitable que la différence le choquât; il devait, d'après ses idées toutes matérielles, tenir celui-ci pour un favori privilégié du ciel.

L'envie s'éveilla dans son sein; cette malheureuse passion ne pouvait manquer de s'éveiller à l'occasion de la première inégalité entre les hommes. Il regarda d'un oeil louche le sort béni du pasteur qui, assis à l'ombre vis-à-vis de lui, gardait paisiblement son troupeau, pendant que le soleil le piquait lui-même de ses traits de feu, et que le travail faisait ruisseler la sueur de son front. La gaieté insouciante du pâtre le blessa. Il le prit en haine à cause de son bonheur et en mépris pour son oisiveté. Il nourrit ainsi contre lui dans son coeur une malveillance secrète, qui devait, à la première occasion, éclater en violence. Cette occasion né pouvait se faire attendre longtemps; les droits de chacun n'avaient pas encore en ce temps de limites déterminées, et il n'y avait point de lois pour distinguer le mien et le tien. Tous se croyaient encore un droit égal sur la terre entière; car la division en propriétés ne pouvait être amenée que par des collisions venant à s'élever. Or, supposons que le pasteur eût, avec ses troupeaux, épuisé tous les pâturages d'alentour, et qu'il n'eût cependant aucune envie d'aller se perdre, quittant sa famille, dans des contrées éloignées.... Que dut-il faire? Quelle idée dut naturellement lui venir? Il mena son troupeau dans les champs ensemencés par l'agriculteur, ou le laissa du moins en prendre lui-même le chemin. Il y avait là une riche pâture pour ses brebis, et nulle loi n'existait pour l'empêcher. Le sentiment naturel de l'équité aurait sans doute dû suffire pour l'en détourner; mais ce sentiment-là même, il lui fallait, pour se développer dans le sein de l'homme, de l'exercice, des occasions, et sa voix était encore trop faible pour résister au puissant appel du besoin. Tout ce qu'il pouvait atteindre était à lui : ainsi raisonnait l'humanité dans son enfance.

Alors donc, pour la première fois, l'homme entre en collision avec l'homme : à la place des bêtes sauvages, auxquelles seules le laboureur avait eu affaire jusque-là, se présenta l'homme. Celui-ci parut dès lors à ses yeux tel qu'une bête de proie, son ennemi, qui voulait ravager ses plantations. Il n'est pas étonnant qu'il le reçût comme il avait reçu la bête sauvage, que l'homme maintenant imitait. La haine qu'il avait portée, durant de longues années, dans son sein, contribua encore à l'aigrir, et un coup meurtrier de sa massue le vengea une bonne fois de la longue félicité de son voisin envié.

Telle fut la triste fin du premier différend entre les hommes.

L'ÉGALITÉ DES CONDITIONS ABOLIE.

De quelques mots des livres de Moïse on peut conclure que la polygamie était dans ces premiers temps quelque chose de rare, et que, par conséquent, c'était déjà la coutume de se contenir dans les bornes du mariage et de se contenter d'une seule épouse. Cependant des mariages réguliers paraissent indiquer déjà une certaine moralité et un raffinement qu'on peut à peine attendre de cette époque primitive. Ce sont le plus souvent les suites du désordre qui amènent les hommes à l'ordre, et c'est l'anarchie qui donne naissance aux lois.

Cette introduction de mariages réguliers a donc dû, ce semble, reposer sur une coutume transmise plutôt que sur des lois. Le premier homme ne pouvait vivre autrement que dans le mariage, et l'exemple du premier avait déjà pour le second comme une force de loi. La race humaine avait commencé par un seul couple : la nature avait donc en quelque sorte, par cet exemple, proclamé sa volonté.

Si l'on admet que, dans les temps tout à fait primitifs, le rapport du nombre a été égal entre les deux sexes, il s'ensuit que la nature alors réglait elle-même ce que l'homme n'aurait point réglé. Chacun ne prenait qu'une femme, parce qu'il n'en restait qu'une pour lui.

Si ensuite une disproportion sensible se montra dans le nombre des deux sexes, et s'il y eut lieu de choisir, le premier ordre était déjà établi par l'usage, et personne ne se serait hasardé légèrement à violer par une innovation la coutume de ses pères.

De même que l'ordre des mariages, un certain gouvernement naturel s'établit aussi de lui-même dans la société. La nature avait fondé l'autorité paternelle, parce qu'elle rendait le faible enfant dépendant de son père, et qu'elle l'habituait, dès l'âge le plus tendre, à respecter sa volonté. Le fils devait conserver ce sentiment durant toute sa vie. Quand il devenait père à son tour, son fils à lui ne pouvait considérer sans vénération celui qu'il voyait traité si respectueusement par son père, et il dut tacitement reconnaître au père de son père une autorité supérieure. Cette autorité du chef de la race dut s'accroître en proportion de l'accroissement de sa famille et de son âge, et son expérience plus grande, fruit d'une si longue vie, ne pouvait manquer d'ailleurs de lui donner une supériorité naturelle sur tous ceux qui étaient plus jeunes. Dans toute contestation, c'était donc le chef de la race qui prononçait en dernier ressort, et, par la longue observance de cette coutume, il finit par s'établir une douce suprématie naturelle, celle du gouvernement patriarcal ; mais cette suprématie, loin d'abolir l'égalité commune, la consolida plutôt.

Cependant cette égalité ne pouvait toujours durer. Quelques-uns étaient moins laborieux; quelques-uns moins favorisés par la fortune ou par le sol qu'ils cultivaient ; quelques-uns nés plus faibles que les autres : il y eut donc des forts et des faibles, des courageux et des timides, des riches et des pauvres. Le faible et le pauvre durent demander ; le riche put donner et refuser. La dépendance des hommes vis-à-vis d'autres hommes commença donc.

La nature des choses avait nécessairement introduit la coutume, que l'âge avancé dispensât du travail, et que le jeune homme se chargeât de la besogne pour le vieillard, le fils pour son père à cheveux blancs. Bientôt ce devoir de la nature fut imité par l'art. L'idée dut venir à plus d'un de réunir le commode repos du vieillard aux jouissances du jeune homme, et de se procurer quelqu'un qui remplît à son égard les devoirs d'un fils. Ses yeux tombèrent sur le pauvre ou sur le plus faible qui réclamait sa protection ou voulait avoir part à son abondance. L'homme pauvre et faible avait besoin de son assistance; lui avait besoin du travail du pauvre. L'un devint donc la condition de l'autre. Le pauvre, le faible, servit et reçut; le fort, le riche, donna et resta oisif.

LA PREMIÈRE DIFFÉRENCE DES CONDITIONS.

Le riche devint plus riche par le travail du pauvre; pour augmenter sa richesse, il augmenta donc le nombre de ses valets; il vit donc autour de lui beaucoup d'hommes moins heureux que lui ; beaucoup d'hommes dépendirent donc de lui. Le riche sentit ce qu'il était et devint orgueilleux. Il commença à changer les instruments de sa prospérité en instruments de sa volonté. Le travail d'un grand nombre tourna à son profit, au profit d'un seul; il en conclut que ce grand nombre existait pour un seul : il n'avait qu'un petit pas à faire pour être un despote.

Le fils du riche commença à se figurer qu'il valait mieux que les fils des valets de son père. Le ciel l'avait favorisé plus qu'eux; il était donc plus cher au ciel. Il se nomma le fils du ciel, comme nous appelons les favoris de la fortune enfants de la fortune. Auprès de lui, fils du ciel, le valet n'était qu'un fils de l'homme. De là, dans la Genèse, cette différence entre les enfants d'Élohim et les enfants des hommes.

La prospérité conduisit le riche à l'oisiveté ; l'oisiveté le conduisit à la convoitise et enfin au vice. Pour remplir sa vie, il fallut qu'il augmentât le nombre de ses jouissances : déjà la mesure ordinaire de la nature ne suffisait plus à satisfaire le voluptueux, qui, dans son lâche repos, songeait à se créer des divertissements.

Le retour du fils prodigue - Rembrandt

Le retour du fils prodigue - RembrandtIl fallut qu'il eût tout meilleur et en plus grande abondance que le valet. Le valet se contentait toujours d'une seule épouse. Il se permit plusieurs femmes. Mais la jouissance continuelle émousse et lasse. Il fallut qu'il pensât aux moyens de la relever par des stimulants artificiels. Ce fut un pas de plus. Désormais il ne se contenta pas de ce qui ne faisait que satisfaire l'instinct de ses sens ; il voulut mettre dans une jouissance des plaisirs plus variés et plus délicats. Les joies permises ne le rassasiaient Plus; ses appétits en imaginèrent de secrètes. La femme, en tant que femme, n'avait plus de charme pour lui; maintenant il exigeait d'elle la beauté.

Parmi les filles de ses valets, il découvrit de belles femmes. La prospérité l'avait rendu orgueilleux. L'orgueil et l'assurance le rendirent arrogant. Il se persuada aisément que tout ce qui appartenait à ses valets était à lui. Comme on lui passait tout, il se permettait tout. La fille de son valet était trop au-dessous (le lui pour être son épouse; mais elle était bonne cependant pour l'assouvissement de ses désirs : nouveau pas important du raffinement à la corruption.

L'exemple une fois donné, la corruption des moeurs dut bientôt devenir universelle. Moins elle rencontrait de lois répressives qui eussent pu l'arrêter, et plus la société dans laquelle cette immoralité naissait était encore voisine de l'état d'innocence, plus elle dut faire de violents progrès.

Le droit du plus fort s'établit, la puissance autorisa l'oppression, et pour la première fois paraissent des tyrans.

Le récit mosaïque les présente comme des fils de la joie, comme des bâtards engendrés dans d'illégitimes unions. S'il faut prendre cela à la lettre, il y a dans ce trait une finesse qu'on n'a pas encore signalée, que je sache. Ces fils bâtards héritèrent de l'orgueil de leur père, mais non de ses biens. Peut-être leur père les aimait-il et eut-il pour eux des préférences pendant sa vie ; mais ils furent exclus par ses héritiers légitimes, et chassés aussitôt après sa mort. Repoussés d'une famille dans laquelle ils étaient entrés, comme intrus, par une voie illégitime, ils se virent abandonnés et seuls dans ce vaste monde ; ils n'appartenaient à personne, et rien ne leur appartenait. Or, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autre manière de vivre sur la terre que d'être ou maître soi-même ou valet d'un maître.

Sans être maîtres, ils se trouvaient trop fiers pour être valets; d'ailleurs ils avaient été élevés dans une trop grande aisance pour apprendre à servir. Que pouvaient-ils donc faire ? L'orgueil de leur naissance et des membres vigoureux étaient tout ce qui leur était resté. Le souvenir d'une opulence antérieure et un coeur aigri contre la société les accompagnaient seuls dans leur misère. La faim en fit des brigands ; le succès de leurs brigandages, des aventuriers, et même, à la fin, des héros.

Bientôt ils devinrent redoutables au paisible agriculteur, au pâtre sans défense, et, par leurs exactions, tirèrent d'eux ce qu'ils voulurent. Leur bonheur et leurs faits d'armes victorieux les rendirent fameux au loin dans les environs, et la commode abondance de ce nouveau genre de vie dut amener plus d'une recrue à leur bande. Ainsi ils devinrent des hommes puissants, comme dit l'Écriture, et célèbres. Ce désordre croissant dans la société primitive aurait fini vraisemblablement par aboutir à l'ordre, et l'abolition de l'égalité parmi les hommes les eût amenés du régime patriarcal à des monarchies. Un de ces aventuriers, plus puissant et plus hardi que les autres, se serait imposé à eux comme leur maître, aurait bâti une ville forte et fondé le premier État ; mais, aux yeux de l'être qui gouverne le destin du monde, ce changement était encore prématuré, et un terrible événement naturel vint tout à coup arrêter tous les pas que le genre humain était sur le point de faire dans la voie de la civilisation.

LE PREMIER ROI.

L'Asie, par l'effet du déluge, abandonnée de ses habitants humains, dut bientôt devenir la proie des bêtes sauvages, qui, grâce à la fertilité du sol, qui dut suivre le cataclysme, se multiplièrent rapidement et abondamment, et étendirent leur domination partout où l'homme était trop faible pour y mettre obstacle. 11 fallut donc que toute étendue de terrain que la nouvelle race humaine cultivait fût d'abord conquise sur les animaux sauvages, puis défendue contre eux par la ruse et la force. Notre Europe est maintenant purgée de ces habitants féroces, et nous pouvons à peine nous faire une idée des maux qui accablèrent ces temps reculés ; mais, sans parler de plusieurs passages de l'Écriture, nous pouvons juger de l'horreur de ce fléau par les usages des plus anciens peuples, et en particulier des Grecs, qui ont décerné l'immortalité et le rang de Dieux aux dompteurs de bêtes sauvages.

C'est ainsi que le Thébain OEdipe devint roi pour avoir fait périr le Sphinx dévastateur ; c'est ainsi que Persée, Hercule, Thésée, et beaucoup d'autres gagnèrent leur renommée immortelle et leur apothéose. Quiconque travaillait donc à l'extermination de ces ennemis communs, devenait le plus grand bienfaiteur des hommes, et, pour y réussir, il fallait en effet réunir de rares qualités. La chasse contre ces animaux fut, avant que la guerre commençât ses ravages entre les hommes mêmes, le vrai métier des héros. Vraisemblablement on faisait cette chasse en se rassemblant en grandes troupes que commandait toujours le plus vaillant, c'est-à-dire celui à qui son courage et son intelligence assuraient une supériorité naturelle sur les autres. Celui-ci donna son nom aux plus importantes de ces entreprises guerrières, et ce nom engageait des centaines d'hommes à se joindre à sa suite, pour accomplir sous lui des actes de bravoure. Comme ces chasses devaient s'exécuter d'après certaines dispositions prévues, que le chef arrêtait et dirigeait, il acquérait par là, tacitement, le pouvoir de distribuer aux autres leurs rôles et de faire de sa volonté la leur. On s'habitua insensiblement à lui prêter obéissance, et à se soumettre à ses vues meilleures. S'il s'était distingué par des actes de valeur personnelle, par l'audace de son âme et la force de son bras, la crainte et l'admiration exerçaient en sa faveur une telle influence que l'on finissait par se soumettre aveuglément à sa direction. S'il s'élevait des divisions parmi ses compagnons de chasse, ce qui ne pouvait longtemps tarder parmi un essaim si nombreux de rudes chasseurs, c'était lui naturellement, lui que tous craignaient et honoraient, qui était le juge de la querelle; et le respect et la crainte qu'inspirait son courage personnel, suffisaient pour donner de la force à ses sentences. Ainsi, d'un conducteur de chasses, se forma tout d'abord un commandant et un juge.

Puis, au partage de la proie, il fallait équitablement que la plus grande part lui échût, à lui chef, et comme elle allait au delà de ses propres besoins, elle lui offrait un moyen de s'attacher d'autres hommes, de se faire des partisans et des amis. Bientôt il eut autour de lui une troupe des plus braves, qu'il cherchait toujours à accroître par de nouveaux bienfaits, et insensiblement il s'en forma une sorte de garde du corps, une bande de mamelouks, qui soutenaient ses prétentions avec un zèle fougueux, et effrayaient par le nombre quiconque pouvait être tenté de s'opposer à lui.

Comme ses chasses rendaient service à tous les propriétaires de champs et aux pasteurs, dont par là il purgeait les confins d'ennemis dévastateurs, il est possible qu'au commencement, en, récompense de cette peine utile, on lui ait fait des dons volontaires, consistant en fruits de la terre et en bétail, dons que, dans la suite, il se sera fait continuer comme un tri but mérité, et qu'enfin il aura extorqués comme une dette et une taxe légale. Ces gains aussi, il les distribua aux plus vaillants de sa troupe, et par là il accrut de plus en plus le nombre (le ses créatures. Comme souvent ses chasses le conduisaient à travers des champs et des terres que ces passages endommageaient, beaucoup de propriétaires trouvèrent bon de se racheter de cette charge par un présent volontaire, qu'il exigea également par la suite de tous les autres, à qui il aurait pu nuire. Par ces moyens et d'autres semblables, il augmenta sa richesse, et, par celle-ci, la foule de ses partisans, qui finit par grossir jusqu'à former une petite armée, d'autant plus redoutable qu'elle s'était endurcie, dans ses combats contre le lion et le tigre, à tous les travaux et à tous les dangers, et que son farouche métier l'avait rendue barbare. Désormais la terreur marcha devant son nom, et personne n'osa plus lui refuser une demande. S'il s'élevait quelque contestation entre un homme de sa suite et un étranger, le chasseur en appelait naturellement à son chef et protecteur, et celui-ci apprit ainsi à étendre aussi sa juridiction à des choses qui n'avaient nul rapport à sa chasse. Alors, pour être roi, il ne lui manquait plus qu'une solennelle reconnaissance, et pouvait-on bien la lui refuser, à la tête de ses bandes armées et impérieuses? Il était le plus propre à la domination, parce qu'il était le plus puissant pour faire exécuter ses ordres. Il était le commun bienfaiteur de tous, parce qu'on lui devait le repos, et qu'il protégeait contre l'ennemi commun. Il était déjà en possession du pouvoir, parce que les plus puissants étaient à ses ordres.

C'est d'une manière analogue que les ancêtres d'Alaric, d'Attila, de Mérovée, devinrent rois de leurs peuples. Il en est de même des rois grecs qu'Homère fait figurer devant nous dans l'Iliade. Tous commencèrent par être les chefs d'une troupe guerrière, vainqueurs de monstres, bienfaiteurs de leur nation. De chefs guerriers ils devinrent peu à peu arbitres et juges; avec leur butin ils s'achetèrent des partisans, qui les rendirent puissants et redoutables. Par leur puissance, enfin, ils montèrent sur le trône.

On cite l'exemple de Déjocès en Médie, à qui le peuple offrit volontairement la dignité royale, après qu'il se fut rendu utile à ce peuple comme juge; mais on a tort d'appliquer cet exemple à la première origine de la royauté. Quand les Mèdes firent de Déjocès leur roi, ils étaient déjà un peuple, une société politique constituée; et, au contraire, dans le cas dont je parle, c'était par le premier roi que devait naître la première société politique. Les Mèdes avaient porté le joug pesant des monarques assyriens; le roi dont il est ici question, était le premier qui parût au monde, et le peuple qui se soumit à lui, une société d'hommes nés libres, qui n'avaient encore vu aucun pouvoir au-dessus d'eux. Un pouvoir déjà subi autrefois se laisse fort bien rétablir par cette voie paisible; mais par cette voie paisible ne s'institue pas un pouvoir tout nouveau et inconnu.

Il paraît donc plus conforme à la marche des choses, que le premier roi ait été un usurpateur, qui fut placé sur le trône, non par un appel libre et unanime de la nation, car alors il n'y avait pas encore de nation, mais par la force, la fortune et une milice aguerrie.

Friedrich Von Schiller

Traduction d'Adolphe Régnier, imprimée en 1868

(A suivre, bientôt : LA MISSION DE MOÏSE)

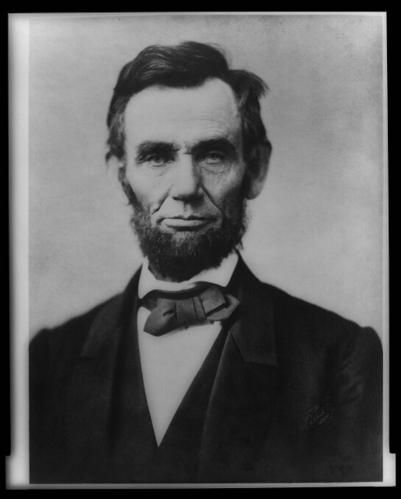

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln

Archimède

Archimède

A quoi peut servir l'art? Est-il utile? La poésie peut-elle changer le monde?

A quoi peut servir l'art? Est-il utile? La poésie peut-elle changer le monde?